歳時記・大寒「季の花 福寿草」

日が次第に長くなり春に向かう時期ですが、1年で最も寒さが厳しいころの「大寒」。

昔から春一番の花として親しまれてきた花に「福寿草」があります。

昔から春一番の花として親しまれてきた花に「福寿草」があります。

晩秋に芽を出し冬に花が咲くことから新年を祝う花として縁起の良い名前が

つけられています。

また、黄色の可愛らしい花が咲くことから、お正月用の鉢物としても人気があります。

2026年1月20日

コラム記事

日が次第に長くなり春に向かう時期ですが、1年で最も寒さが厳しいころの「大寒」。

昔から春一番の花として親しまれてきた花に「福寿草」があります。

昔から春一番の花として親しまれてきた花に「福寿草」があります。

晩秋に芽を出し冬に花が咲くことから新年を祝う花として縁起の良い名前が

つけられています。

また、黄色の可愛らしい花が咲くことから、お正月用の鉢物としても人気があります。

2026年1月20日

最も寒い時期の始まりの歳時として「鏡開き」があります。

鏡開きとは今年一年の一家円満を願いながら、神様にお供えした鏡餅をお下がりとしていただくという風習です。

鏡開きとは今年一年の一家円満を願いながら、神様にお供えした鏡餅をお下がりとしていただくという風習です。

飾って固くなった餅を金槌などでたたいて細かくし、お汁粉などでいただきますが、都会ではこの風習もすたれてきました。

鏡餅には年神様が宿っているので、神様とも縁を切らないように、「割る」とは言わず

「開く」と縁起の良い表現を使っています。

2026年1月5日

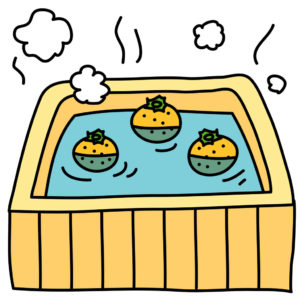

1年で最も昼が短く夜が長いころの「冬至」、これから日が伸びていくことから、古代では1年の始まりとされていました。

冬至といえば「ゆず湯」、体を温めて「風邪知らず」を願い、柚子の浮く湯船に浸る心地はよいものです。

冬至といえば「ゆず湯」、体を温めて「風邪知らず」を願い、柚子の浮く湯船に浸る心地はよいものです。

ゆずの皮に含まれる芳香油の作用によって、湯冷めを防ぎ、疲労回復や美容効果もあるようです。

そば好きにとっては、晩秋から黄色く色ずいたゆずの皮を、蕎麦粉に練り込んだ「ゆず切」を堪能できる季節になりました。

2025年12月22日

いよいよ本格的に雪が降り始めるころの「大雪」、降雪地帯では雪吊りの作業に追われるころです。

魚好きの日本人にとって、なくてはならない魚の一つとなりましたが、冷凍技術のなかった昔は、鮮度の落ちやすい鮪は下等な魚として扱われていたようです。

特にトロに至っては、赤身部分より腐敗しやすく敬遠され、猫も食べないでまたいだほど。

トロ、中トロ、赤身など、鮪の部位により好みがあるようですが、中トロが好みです。

毎年正月の鮪の初競りで、千万円単位のご祝儀相場がつきますが、令和3年のご祝儀相場は上がるのか。

2025年12月7日